1. „Hofjuden“ und Hausierer: verschiedene Gesichter der Ausgrenzung

Nachdem Herzog Johann Friedrich 1536 beschließt, in seinen Landen sollten keine Juden mehr geduldet werden, und die Landesordnung von 1556 diese Bestimmung übernimmt, sind in Thüringen nur noch sehr wenige jüdische Menschen ansässig.

Einige von ihnen leben isoliert voneinander; kleine Gemeinden gibt es in einigen Ortschaften in wirtschaftlich schwachen Gebieten der Rhön. Ihre gesellschaftliche Situation ist eher randständig: Oft sind ihre Mitglieder gezwungen, ihren Lebensunterhalt als Altwarenhändler, durch Pfandleihe und Hausieren zu verdienen, also durch das Aufsuchen potentieller Kunden in deren Häusern. Dabei sind sie nicht – wie die Angehörigen der Zünfte – auf einzelne Handelszweige beschränkt.

Christliche Krämer, die in ihren Läden auf Käufer warten, nehmen daher jüdische Händler als Bedrohung für ihr Geschäft wahr und bemühen sich um deren Ausgrenzung. 1802 schließlich gelingt dies: Juden wird das „Hausieren auf dem Lande“ verboten.

Wie in der Mehrheitsgesellschaft, so herrschen auch in der jüdischen Bevölkerungsgruppe reichsweit große soziale Unterschiede: Neben der Mehrheit der vor allem in Viehhandel und Pfandleihe tätigen „Landjuden“ gibt es einerseits die umherreisenden „Betteljuden“, die auf Hilfe angewiesen sind. Auf der anderen Seite arbeiten einige wenige jüdische Menschen als „Hoffaktoren“; oft werden sie auch „Hofjuden“ genannt. Ihnen kommt seit dem 16. Jahrhundert die Aufgabe zu, das jeweilige Herrscherhaus mit den gewünschten Waren – Luxusgütern, Textilien, Waffen für das Heer etc. – zu versorgen. Oft sind sie auch für Angelegenheiten der Münzprägung zuständig (z. B. für die Beschaffung der Edelmetalle).

„Hofjuden“ genießen eine Sonderstellung. Sie sind von den üblichen Zollabgaben befreit und erhalten vom Hof Rechtsschutz. Sie sind jedoch auch in großem Maße vom Wohlwollen der Regierenden abhängig.

Die Ambivalenz, mit der schon jüdische Geldverleiher im Mittelalter wahrgenommen wurden, zeigt sich wieder in der Stellung der „Hofjuden“: Kritik am Herrscherhaus und Protest gegen die wirtschaftliche Modernisierung hin zum Merkantilismus entlädt sich eher an den häufig damit betrauten „privilegierten Juden“ als am Herrscher selbst.

Abgesehen von der kleinen Gruppe der Hoffaktoren wird Juden das Reisen und Handeln in Thüringen erschwert: Sie haben an den Zollgrenzen der Thüringer Fürsten- und Herzogtümer nicht nur den üblichen Zoll auf Waren zu zahlen, sondern auch tägliche Gebühren für Aufenthalte in Ortschaften zu entrichten, wobei mancherorts die Übernachtung untersagt oder nur in Gasthäusern gestattet ist. Hinzu kommt der entwürdigende Leibzoll, der nur für Tiere und für jüdische Personen erhoben wird.

Anna Amalia und der Streit um die Brüder Levi

Namentlich ist niemand bekannt, der in den zwei Jahrhunderten, die auf Moses Staffelsteiners Aufenthalt in Weimar folgen, in der Residenzstadt Weimar eine Niederlassungsgenehmigung erhalten hätte.

Allerdings hat Israel Levi aus Dreißigacker bei Meiningen Mitte des 18. Jahrhunderts eine Handelskonzession für die Residenzstädte Weimar, Eisenach und Jena inne. Dieses Recht, dort ohne weitere Abgaben zu handeln, ist mit der Auflage verbunden, in Gasthäusern zu übernachten und sich nicht länger als einen Tag und eine Nacht in der jeweiligen Stadt aufzuhalten. Nach seinem Tod 1761 bemühen sich seine Witwe und Söhne, diese Handelskonzession übertragen zu bekommen.

Wenige Jahre nach diesen Bemühungen werden die Gebrüder Levi vom Bürgermeister und den Stadträten Weimars beschuldigt, sich länger als üblich in der Stadt aufzuhalten und beim Schuhmacher Günzel eine Wohnung zu nehmen, statt in ein Gasthaus zu gehen. Da die christlichen Innungen – die Nachfolgeorganisationen der Zünfte – jüdische Händler als Konkurrenz fürchten, verlangen die Stadtoberen von der Familie Levi ein Schutzgeld von zwölf Talern. Andernfalls sollen sie aus der Stadt gejagt werden.

Bei ihrer Vorladung legen die Levis allerdings den herzoglichen Schutzbrief mit den Regelungen der Handelskonzession ihres Vaters vor. Dies hebt die Auseinandersetzung auf eine höhere Stufe. Die Stadtoberen beschweren sich nun bei Anna Amalia über die Familie Levi: Es sei „noch nie“ vorgekommen, dass Juden sich in der Stadt Wohnungen genommen und für längere Zeit niedergelassen hätten.

Anna Amalia wertet diese Beschwerde als Angriff auf die Hoheit des Hofes und diszipliniert die Stadträte durch die Erteilung eines Verweises. Die Machtverhältnisse sind damit geklärt – und der Ansiedlung eines „Hofjuden“ stehen zumindest die Stadtoberen nicht mehr im Weg.

2. Jüdische Aufklärung und Emanzipation

Im Zeitalter der Aufklärung ändert sich langsam der Blick auf jüdische Menschen und ihren Glauben. Mit seiner Schrift „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“, die 1781 erscheint und europaweit rezipiert wird, stellt Christian Wilhelm von Dohm die sogenannte Judenfrage zur Debatte und fordert die Gleichberechtigung der Juden.

Die Ideen der Aufklärung von Locke über Leibniz bis Rousseau finden einen Wiederhall in der Haskala, der „jüdischen Aufklärung“. Deren berühmtester Vertreter ist der Berliner Philosoph Moses Mendelssohn (1729–1786). Die Zeit für gesellschaftliche Veränderung und Modernisierung ist gekommen, und die jüdischen Aufklärer geben dieser Veränderung ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Richtung. Sie befördern die jüdische Emanzipationsbewegung, welche die rechtliche, politische und soziale Gleichstellung jüdischer Menschen anstrebt. Diese Bewegung fordert auch das Selbstverständnis deutscher Juden heraus und verändert es.

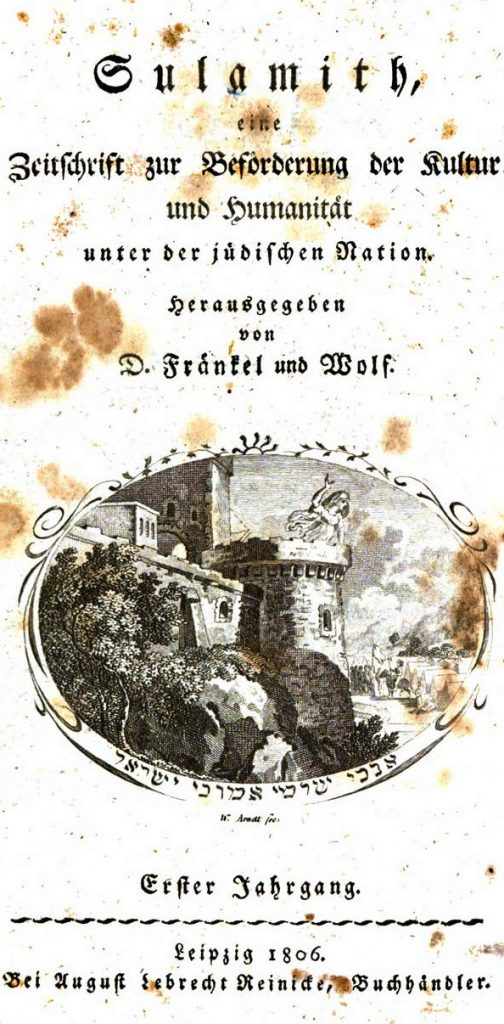

Ein Ausdruck dieser Modernisierungsbestrebungen innerhalb des deutschen Judentums sind die jüdischen „Freischulen“, an denen auch weltliche Fächer unterrichtet werden. Ab 1806 erscheint mit „Sulamith“ die erste Zeitschrift, die sich in deutscher Sprache an eine jüdische Leserschaft richtet und aufklärerische Ideen propagiert. Langsam wandelt sich auch der Sprachgebrauch in den jüdischen Gemeinden: Neben Jiddisch und Hebräisch wird auch immer mehr Deutsch gesprochen.

Innerhalb der jüdischen Gemeinde bilden sich zwei Ausprägungen heraus: Jene, die stärker an den Traditionen festhalten wollen, verstehen sich als orthodoxe Gemeinden; die meisten stehen jedoch eher dem Reformjudentum nahe. Sie hoffen, durch Bildung und zunehmend auch durch Patriotismus einen Weg in die Mitte der Gesellschaft zu finden. Es entsteht ein jüdisches Bildungs- und Wirtschaftsbürgertum, das für die Emanzipation streitet.

3. Die politische Umsetzung der Emanzipation

Spätestens die Französische Revolution 1789 mit ihrer Infragestellung der alten Ordnung und der Ausrufung der allgemeinen Menschenrechte bringt vieles auch in deutschen Landen in Bewegung: 1791 werden die Bürger- und Menschenrechte von der verfassungsgebenden französischen Nationalversammlung explizit auch auf Juden bezogen, und mit Napoleons Sieg im deutsch-französischen Krieg ziehen Bürgerrechte für Juden auch in den besetzten deutschen Gebieten ein. Allerdings schränkt Napoleon selbst diese Rechte aus Sorge um seine Popularität vielerorts wieder ein. Nach dem Sieg über die napoleonischen Truppen bei der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 kommt es in einigen Gebieten zur vollständigen Zurücknahme der Bürgerrechte für Juden.

In der Bevölkerung herrscht noch immer die Ansicht vor, Juden dürften keine Ämter oder wichtige Positionen bekleiden. Auch unter den Intellektuellen befürworten die wenigsten die Emanzipation der Juden. Zu den Ausnahmen, die sich von verbreiteten antijüdischen Ressentiments lösen können, gehören Hegel, Schlegel, der mit Mendelssohn befreundete Lessing und Montesquieu.

Andere wie Achim von Arnim und Clemens Brentano setzen ihrer romantischen Vorstellung vom „deutschen Wesen“ das Bild des nicht zugehörigen Juden entgegen.

Wie bedrückend und einengend die Situation jüdischer Bürger zu dieser Zeit war, beschreibt der Arzt und Radikaldemokrat Johann Jacoby 1832 in einem Brief an Jakob Jacobson:

„… Mit bürgerlicher Unfähigkeit geschlagen, sehen wir uns von allen Ehrenstellen, Staatsämtern, selbst von Lehrstühlen ausgeschlossen; nicht einmal Offizier, Torschreiber, Feldmesser, Apotheker, Kalkulator, Briefträger, Sekretär kann der Jude werden. Überall wird er in der Entwicklung seiner Fähigkeiten gehemmt, im ungestörten Genuss der Menschen- und Bürgerrechte gekränkt und überdies noch – als natürliche Folge hiervon – der allgemeinen Verachtung preisgegeben.“

Und doch: in kleinen Schritten erkämpfen Juden rechtliche, politische und gesellschaftliche Verbesserungen.

4. Assimilationsforderungen

Die Frage, ob alle Juden als gleichberechtigte Bürger anzuerkennen sind, wird noch über Jahrzehnte diskutiert. Die Debatte ist durchzogen von erzieherischen Forderungen an jüdische Menschen, die sich politische und gesellschaftliche Anerkennung durch Anpassung erwerben und sich gesellschaftlich „nützlich machen“ sollen. Deutlich wird, dass die christliche Mehrheitsgesellschaft die Gleichberechtigung der Juden als „Gegenleistung“ für ihre Assimilation bis hin zu ihrer Konversion zum Christentum versteht. Sie ist also lange nicht wirklich bereit, Menschen jüdischen Glaubens als gleichberechtigt zu akzeptieren.

Erst 1869 erfolgt die rechtliche Gleichstellung der Juden im Norddeutschen Bund, zu dem auch die Thüringischen Kleinstaaten und das Königreich Sachsen gehören.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts verstärken sich Nationalismus und Patriotismus. Sich in erster Linie als „deutsch“ zu verstehen wird auch für die um gesellschaftliche Anerkennung kämpfenden Juden zu einem wichtigen Identifikationswert. Seine Bedeutung wird sich im ersten Weltkrieg sehr deutlich zeigen: Hunderttausend jüdische Männer kämpfen für das Deutsche Reich, 12 000 von ihnen verlieren ihr Leben. Der Emanzipationsprozess mündet für einige jüdische Menschen in einer Assimilation, die mit der Aufgabe ihrer Kultur und Religion einhergeht. Letztere zeigt sich in den zahlreichen Konversionen vom jüdischen Glauben zum Christentum.

5. Und Weimar? Die Stadt öffnet sich für eine neue jüdische Gemeinde …

Erst 1770 – 237 Jahre nach dem letzten bekannten Schutzbrief, der einem Juden das befristete Wohnrecht für Weimar erteilte – ist es einer jüdischen Familie erneut erlaubt, in Weimar zu leben: Herzogin Anna Amalia gewährt Jacob Elkan aus Schweinfurt die Niederlassung als „Hofjuden“ in der Stadt. Er erhält die Handelskonzession für die Residenzstadt. Jacob Elkan und seine Frau Simcha leben zunächst am Bornberg, später beziehen sie ein Haus in der Windischengasse (heute Windischenstraße 25).

Die Elkans und die wenigen weiteren jüdischen Familien, die sich ab den 1770er Jahren in Weimar einrichten dürfen, sind vom Herrscherhaus ausgewählt und von dessen Gunst abhängig.

Familie Elkan

Jacob Elkan wird 1770 im Alter von 28 Jahren aus Schweinfurt nach Weimar geholt. Von Herzogin Anna Amalia erhält er einen Schutzbrief, in dem die Bedingungen seiner Niederlassung vermerkt sind. Er erhält die Handelskonzession für Weimar – kann hier also ohne zusätzliche Abgaben handeln – und soll den Hof mit den gewünschten Waren beliefern. Dazu gehören feine Stoffe, Schmuck, Leuchter, Schnupftücher, Handschuhe etc.

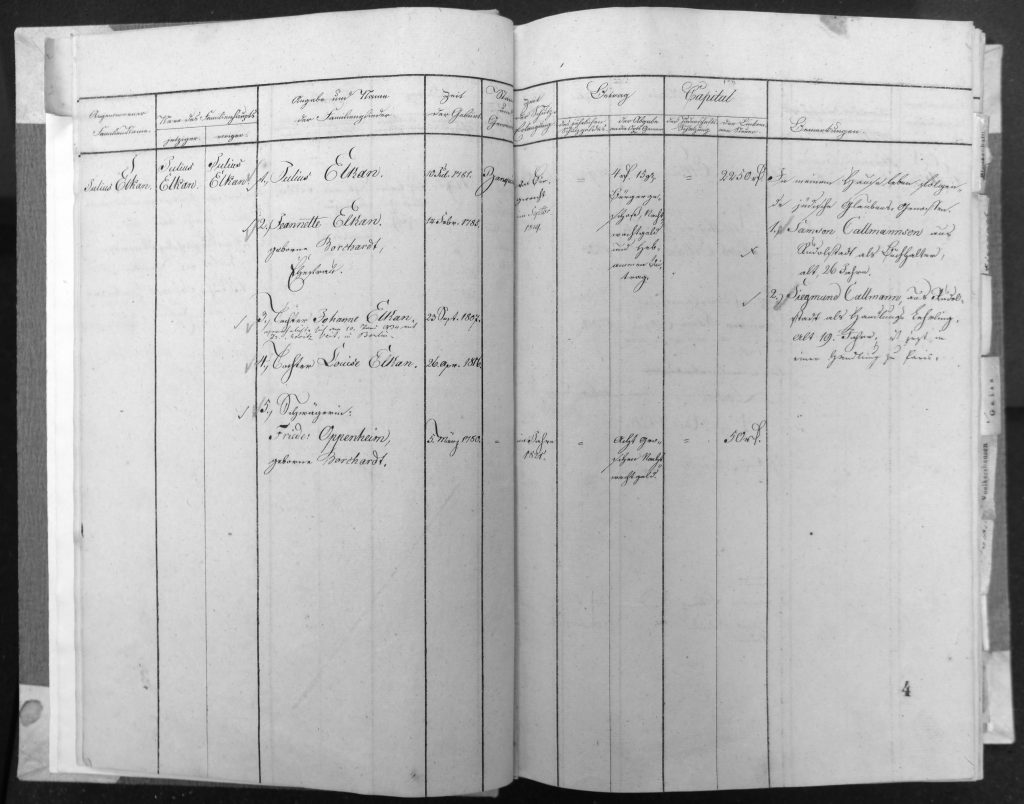

(LATh–HStA Weimar, EGA, Polizeisachen, B 5474a, Bl. 3v–4r)

Mit seiner Frau Simcha Popper zieht er zunächst an den Bornberg (heute ist dort die Kaufstraße). Sie bekommen sieben Kinder, von denen einige schon im Kindesalter sterben.

Jacob Elkan ist sehr bemüht, jüdisches Gemeindeleben in Weimar zu etablieren. Im Jahr 1774 kauft er ein Grundstück in der heutigen Leibnizallee und lässt dort einen jüdischen Friedhof anlegen. Als er drei Jahre darauf, 1777, ein Haus in der heutigen Windischenstraße 25 erwirbt, richtet er im Haus einen Gebetsraum ein. Die Erwähnung einer Mikwe im Keller konnte bisher nicht bestätigt werden.

Im Elkanschen Haus befindet sich auch sein Ladengeschäft, in dem er vorwiegend mit edlen Stoffen handelt. Er beliefert nicht nur den Hof, sondern auch das Hoftheater und die Bürger Weimars.

Zusammen mit seinem Schwager Jacob Löser (1753–1818) und dem Kaufmann Gabriel Ulmann (1743–1816) gelingt Jacob Elkan schließlich auch der Einstieg in einen erfolgreichen Silberhandel im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, was der Vereinfachung der herzoglichen Münzprägung zugute kommt.

Julius Israel Elkan (1780–1839), einer der Söhne Jacob Elkans, legt seinen zweiten Vornamen „Israel“ ab und nennt sich nunmehr „Julius Elkan“. Er wird ein erfolgreicher Bankier und genießt einen hervorragenden Ruf. Zunächst betreibt er einen Geldwechsel, den er später zu einem Juwelen-An- und Verkauf erweitert. Im April 1816 bezieht er mit seiner Frau Jeanette, geb. Borchert, und ihren vier Kindern ein Haus in der Burgstraße (heute Burgplatz 5). Hier gründet er ein Bankhaus, welches bald über einen prominenten Kundenstamm verfügt (u. a. Johann Peter Eckermann, Johannes Falk, Familie Froriep, Christoph Wilhelm Hufeland, Johann Wolfgang Goethe, Johann Nepumuk Hummel oder Franz Liszt).

(LATh–HStA Weimar, EGA, Polizeisachen, B 5474a, Bl. 3v–4r)

Im Haus am Burgplatz leben zudem Angehörige der Familie Callmann aus Rudolstadt.

Meyer Elkan (1773–1813), ein weiterer Sohn Jacob Elkans, lebt mit seiner Frau Zerline und den fünf Kindern ab 1811 am Markt.

Alexander Elkan (1791–1865), der letztgeborene Sohn Jacob Elkans, erhält 1819 in Weimar das Bürgerrecht. Aus seiner Ehe mit Henriette, geb. Seebach, gehen drei Kinder hervor. Alexander Elkan betreibt zunächst das Geschäft seines Vaters in der Windischenstraße 25 weiter. Ab 1826 bezieht er ein repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus direkt am Markt unweit des Rathauses. Nach dem Brand des alten Rathauses 1837, bei dem auch das Wohnhaus der Elkans schwer beschädigt wird, kann Alexander Elkan durchsetzen, dass er im 1841 neu errichteten Rathaus ausgedehnte Geschäftsräume erhält. Im Zuge der aktuellen Sanierungen des Rathauses sollen die ehemaligen Eingangsstufen zu Alexander Elkans Geschäftsräumen sichtbar gemacht werden.

In den folgenden Jahren bildet sich in Weimar eine kleine jüdische Gemeinde heraus, deren Mitglieder die religiöse Praxis im Privaten halten, aber bezüglich ihrer beruflichen Tätigkeiten über Jahrzehnte eine wichtige Rolle für den Hof und die Stadt spielen. 1774 entsteht ein privater jüdischer Friedhof an der heutigen Leibnizallee. Im Haus der Elkans in der Windischengasse wird ein Gebetsraum eingerichtet, der – wie auch der Friedhof – von mehreren Familien genutzt wird. Auch eine Mikwe – ein jüdisches Bad – soll es zu dieser Zeit in Weimar gegeben haben – allerdings ist heute nicht mehr bekannt, wo diese sich befand.

Weimars jüdischer Friedhof

Der jüdische Friedhof an der Ecke Leibnizallee/Musäusstraße in Weimar wird 1774 auf Veranlassung des „Hofjuden“ und Tuchhändlers Jacob Elkan angelegt. Im Folgejahr stirbt eine Tochter Elkans, sie ist die erste Person, die auf dem Friedhof bestattet wird. Bis in das Jahr 1892 folgen die Beisetzungen mehrerer Mitglieder der Familien Elkan, Löser, Callmann, Moritz, Lichtenstein und Ulmann. Andere jüdische Bewohner Weimars werden zum Teil in Erfurt, in ihren Geburtsorten oder auch auf dem städtischen Friedhof in Weimar in der Berkaer Straße beigesetzt.

In den 1890er Jahren ziehen die letzten Erben der Familie Elkan nach England, danach wird der Friedhof zunehmend vernachlässigt und verfällt. Bereits Anfang der 1930er Jahre werden viele Grabsteine durch Witterungsbedingungen und zum Teil auch mutwillig beschädigt. In den folgenden Jahren wird der Friedhof zweckentfremdet und zum Teil als Obstgarten genutzt.

Erst im Jahr 1980 können durch das Engagement der Weimarer Historikerin Eva Schmidt erhaltene Grabsteine und Fragmente wieder freigelegt und aufgestellt werden. Am 20. November 1983 wird der 235 m2 große Friedhof, welcher ursprünglich einmal 926 m2 Fläche umfasste, neu eingeweiht. Heute dient er als Gedenkstätte und Mahnmal.

1839 ist Rabbi Hirsch Levi als Lehrer und Vorbeter für die rund dreißig jüdischen Bewohner Weimars tätig. Da der Zuzug von außerhalb stark eingeschränkt ist, bleibt die jüdische Gemeinde bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr klein. Neben der Familie Elkan prägen auch die Familien Ulmann, Moritz, Lichtenstein und Callmann die Stadt.

Familie Ulmann

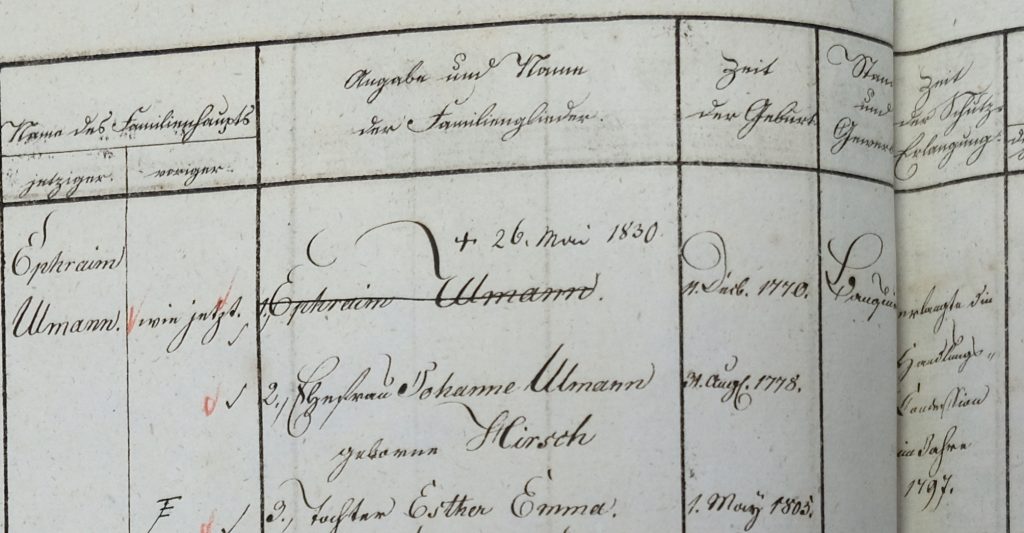

Gabriel Ulmann (1743–1816) lebt ab 1775 in Weimar. Aus der Ehe mit seiner Frau Breine gehen drei Kinder hervor, von denen zwei bereits im frühen Kindesalter sterben. Ab 1785 verdient er seinen Lebensunterhalt als Händler, Kaufmann und Verkäufer von Losen der Dresdner Lotterie. Mit seinem Sohn Ephraim Ulmann (1770–1830), der 1797 eine Handlungskonzession erhält, kann er 1811 das Bürgerrecht in Weimar erlangen.

Ephraim Ulmann heiratet Jeanette Hirsch aus Kassel, sie gründen eine kinderreiche Familie. Die Ulmanns besitzen in Weimar mehrere Häuser. Ab 1812 eröffnen Gabriel und Ephraim Ulmann am Theaterplatz 1 ein Bankhaus, in dem auch Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) seine Geldgeschäfte tätigt. Nach dem Tod des Vaters übernimmt Ephraim Ulmann das Bankgeschäft und führt es erfolgreich bis zum Jahr 1830 weiter.

(LATh–HStA Weimar, Polizeisachen B 5474a, Bl. 2v–3r)

Einige der zahlreichen Kinder Ephraim Ulmanns sterben bereits in jungen Jahren. Andere verlassen Weimar aus beruflichen oder familiären Gründen. Eine Tochter, Elise Ulmann, geht nach Pyrmont, kehrt aber nach dem Tod ihres Mannes nach Weimar zurück. Claudius Ulmann (1810–1893) bleibt als einziger Sohn Ephraim Ulmanns in Weimar und studiert Medizin. Ab 1840 wird er in den Akten als Dr. med. und später als Medizinalrat in Weimar erwähnt. Mit Marianne Windmüller hat er zwei Söhne und zwei Töchter.

Der Lebensweg von Ephraims Enkel Heinrich Ephraim Ulmann (1841–1931) lässt sich etwas detaillierter nachzeichnen: 1863 wird er in Göttingen promoviert und lehrt dann als Professor für Geschichte an der Universität Greifswald. Als Ruheständler lebt Heinrich Ulmann ab 1913 in einem eigenen Haus in Darmstadt mit seiner Frau Sophie Ulmann und seiner unverheirateten Tochter, der Kunstmalerin Gertrud Ulmann. Die Gattin verstirbt bereits 1917 an Lungentuberkulose. Nach dem Tod ihres Vaters 1931 bewohnt Gertrud Ulmann weiterhin ihr Elternhaus. Nach dem Machtantritt der Nazis muss sie es allerdings verlassen. Sie wird im September 1942 in das KZ Theresienstadt verschleppt und stirbt dort wenige Monate später.

Familie Callmann

Der aus Rudolstadt stammende August Callmann (1804–1869) kommt in den 1820er Jahren nach Weimar. Im Bankhaus seines Onkel Julius Elkan (1780–1839) geht er in die Lehre. Er heiratet die zwanzig Jahre jüngere Caecilie Hirschberg, die bald neunköpfige Familie gehört dem liberalen Judentum zu.

Nach dem Tod Julius Elkans 1839 führt August Callmann das zu dieser Zeit einzige Bankhaus Weimars gemeinsam mit Hermann Moritz, einem Schwiegersohn Julius Elkans, weiter.

In den 1840er Jahren stellt August Callmann, der als gebürtiger Rudolstädter als „auswärtiger Jude“ gilt, mehrere Anträge auf das Weimarer Bürgerrecht, welche vom Stadtrat stets abschlägig beurteilt werden – auch noch nachdem sich die Landesdirektion zugunsten Callmanns ausspricht. Nachdem 1848 – in Folge der Revolution – die „Grundrechte der Deutschen“ erlassen werden, die auch Juden rechtliche Verbesserungen zugestehen, bemüht sich August Callmann erneut und verweist auf diese Entwicklung. 1849 erreicht er endlich den Eintrag ins Weimarer Bürgerbuch.

1854 gründet August Callmann sein eigenes Bankgeschäft, das seine Räume am Markt bezieht. Später zieht es in einen Neubau in der Dingelstedtstraße um.

Die Callmanns gehören nun zu einer der angesehensten Familien Weimars, das Bankgeschäft floriert. In Anzeigen werden „stählerne Tresorfächer“ und „stahlgepanzerte Gewölbe“ beworben.

Dank des Erfolgs der Callmanschen Bank und v.a. mit deren finanziellen Mitteln kann im Januar 1898 die „Aktiengesellschaft Waggonfabrik Weimar“ ins Leben gerufen werden. Auf über drei Hektar werden im Norden Weimars Eisenbahnwaggons produziert – Weimars größter Industriestandort entsteht. Zweigniederlassungen in Saalfeld und Apolda kommen hinzu. Doch kommt es bereits zu Beginn des Jahres 1900 zum jähen Ende der Callmannschen Unternehmungen, ausgelöst durch den Niedergang der Apoldaer Aktiengesellschaft. Am 15. Mai 1900 wird vom Großherzoglich-Sächsischen Amtsgericht das Konkursverfahren eingeleitet, im gleichen Jahr nehmen sich die Gebrüder Callmann das Leben.

Die Waggonfabrik kann im Jahr 1901 durch eine neu gegründete „Aktiengesellschaft für Eisenbahn- und Militärbedarf“ erhalten werden und entwickelt sich zu einem der größten Weimarer Industriebetriebe. 1936 kauft NS-Gauleiter Fritz Sauckel die Weimarer Waggonfabrik und lässt sie zum Stammbetrieb der „Wilhelm-Gustloff-NS-Industriestiftung“ ausbauen. Hier und in einem weiteren Werk nahe des KZ Buchenwald werden von Zwangsarbeitern Waffen für den Zweiten Weltkrieg produziert.

Als Juden schließlich zugestanden wird, ihre Wohnorte frei zu wählen, nutzen einige die Möglichkeiten, die Weimar bietet, und lassen sich hier nieder: Bis Ende des Jahrhunderts verdreifacht sich so die Zahl der jüdischen Bewohner Weimars auf knapp einhundert Personen. Aus Trödlern und Krämern auf dem Land werden städtische Klein- und Großhändler, die Ladenlokale eröffnen.

6. Die Emanzipation der Juden in Sachsen-Weimar-Eisenach

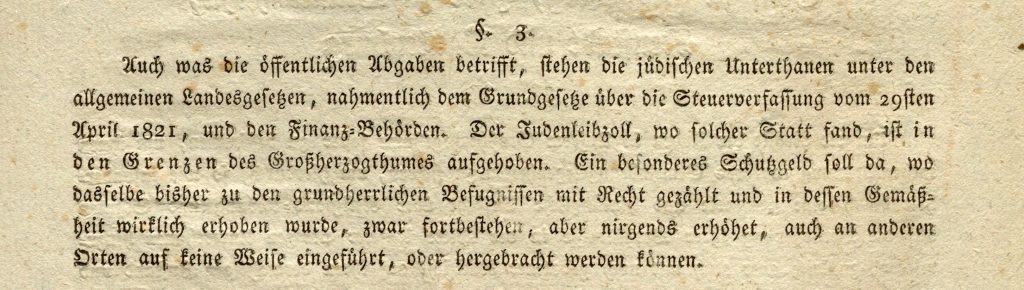

Ein Echo auf fortschrittliche Entwicklungen andernorts ist in Sachsen-Weimar-Eisenach insbesondere in Rechtsangelegenheiten lange nicht spürbar. Der Leibzoll beispielsweise wird im Herzogtum vergleichsweise spät – erst 1811 – abgeschafft. In Preußen ist er schon seit 1787 abgeschafft, Nassau-Oranien folgt 1801, Bayern und Württemberg 1808.

Die Weimarer Stadtordnung von 1810 ermöglicht immerhin eine lokal begrenzte rechtliche Emanzipation: Sie erklärt den Erwerb des Bürgerrechts für unabhängig von Stand, Geburt und Religion. So können sich z. B. Gabriel und Ephraim Ulmann 1811 durch den Erwerb des Bürgerrechts der Stadt Weimar absichern, ebenso 1814 der Tanzmeister Levi Lichtenstein.

Das Staatsbürgerrecht ist für Juden in Sachsen-Weimar-Eisenach allerdings noch lange nicht erreichbar. Möglicherweise sieht man im Herzogtum angesichts der sehr geringen Zahl jüdischer Bewohner keinen Anlass, sich diesem Thema zuzuwenden.

Mit den Beschlüssen des Wiener Kongresses 1815 wird es jedoch nötig, dass man sich nun auch im zum Großherzogtum erhobenen und territorial auf fast das Doppelte vergrößerten Sachsen-Weimar-Eisenach Gedanken über eine Reform machen muss: In hinzugekommenen Orten in der Rhön sowie in Blankenhain leben nicht nur vergleichsweise viele jüdische Familien. Für sie gelten auch sehr unterschiedliche Regeln. Aufgrund vorangehender Herrschaftswechsel steht zudem für die jüdische Bewohnerschaft einiger Orte nicht einmal fest, welche rechtlichen Regelungen überhaupt gelten.

Die 1817 verabschiedete Verfassung lässt viele Fragen ungeklärt, sichert Juden allerdings das aktive, nicht aber das passive Wahlrecht zu. Für eine rechtliche Vereinheitlichung sorgt schließlich die „Judenordnung“ von 1823. Zu einer echten Gleichstellung jüdischer Bürger kommt es dadurch jedoch nicht. Die geltende Definition des Großherzogtums als „christlicher Staat“ und das verbreitete Verständnis von „Nation“ als Abstammungs- statt als Bekenntnisgemeinschaft erweisen sich als Hindernisse von grundsätzlicher Natur. Auch religiöse Vorurteile und die Angst vor wirtschaftlicher Konkurrenz erschweren die Emanzipation.

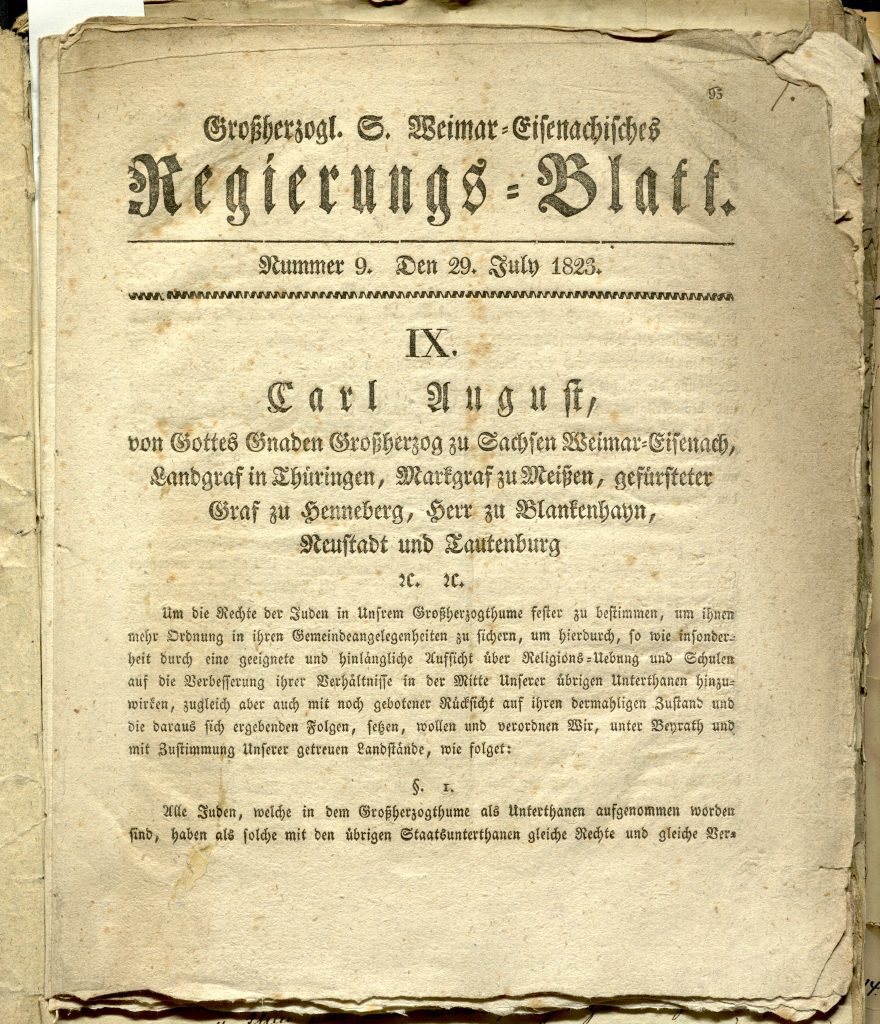

7. Judenordnung und Judenmatrikel

Die zögerliche Annäherung führt zu einem durchaus nicht zukunftsweisenden Ergebnis, das eher den Charakter einer Sondergesetzgebung hat, als Gleichberechtigung zu garantieren:

In Paragraph 1 werden den in Sachsen-Weimar-Eisenach lebenden Juden die gleichen Rechte und Pflichten wie den anderen Untertanen zugestanden. Laut „Judenordnung“ steht Juden nun die freie Ausübung ihrer Religion und Gebräuche zu, der Leibzoll ist aufgehoben. Zudem sollen ihnen die Landesuniversität und höhere Schulen offenstehen.

In zahlreichen Paragraphen werden die zugesicherten „gleichen“ Rechte allerdings detailliert und wieder eingeschränkt. Auch die erhoffte Freizügigkeit wird den jüdischen Untertanen nicht zugestanden, es wird Ihnen beinahe unmöglich gemacht, sich an anderen Orten im Großherzogtum niederzulassen. Sie dürfen keine Grundstücke außerhalb ihres Wohnortes besitzen und nicht im Bäcker-, Fleischer- oder Bierbrauerhandwerk arbeiten. Auch Gastwirtschaften dürfen sie nicht betreiben.

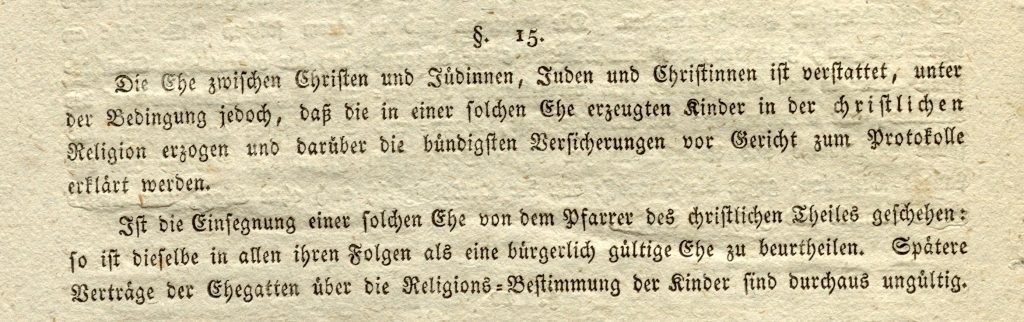

Ehen zwischen Juden und Christen sind erlaubt – ein Passus, der Goethe erbost –, allerdings nur, insofern die Kinder christlich erzogen werden.

Eine zweifelhafte literarische Verewigung

Einen Einblick in den Weimarer Theaterbetrieb, bevor der Vorhang sich für das Publikum öffnet, gibt Johann Wolfgang von Goethe in seiner Elegie auf den 1782 verstorbenen Bühnenbildner Johann Martin Mieding:

Welch ein Getümmel füllt Thaliens Haus?

Joahnn Wolfgang von Goethe: Auf Miedings Tod

Welch ein geschäftig Volk eilt ein und aus?

Von hohlen Brettern tönt des Hammers Schlag,

Der Sonntag feiert nicht, die Nacht wird Tag.

Was die Erfindung still und zart ersann,

Beschäftigt laut den rohen Zimmermann.

Ich sehe Hauenschild gedankenvoll;

Ist’s Türk, ist’s Heide, den er kleiden soll?

Und Schumann froh, als wär er schon bezahlt,

Weil er einmal mit ganzen Farben malt.

Ich sehe Thielens leichtbewegten Schritt,

Der lust’ger wird, je mehr er euch verschnitt.

Der Jude Elkan läuft mit manchem Rest,

Und diese Gärung deutet auf ein Fest.

Neben dem Zimmermann, dem Bühnenmaler, dem Kostümbildner erwähnt Goethe auch „den Juden Elkan“, dessen Handel mit Textilien auch dem Weimarer Hofheater zugute kommt. Die Zeile nimmt Bezug auf den Beginn der Tätigkeiten Jacob Elkans in Weimar: Hauptsächlich kümmert er sich um den Handel mit Stoffen, auch Altkleidern, und nimmt noch nicht die gehobene Position des Hoffaktoren ein.

Die Familie Elkan, die sich in den Jahrzehnten nach Jacob Elkans Ankunft 1770 in der Weimarer Gesellschaft einen höheren Stand erarbeitet, empfindet die Erwähnung wohl als eine zweifelhafte Ehre. In den Ausgaben ab 1827 ist dann auch die Zeile „aus Rücksicht auf das Bankhaus Elkan in Weimar“ umformuliert zu: „Der tätige Jude läuft mit manchem Rest …“

Goethe ist, wie viele der Weimarer Hofgesellschaft, ein Kunde der Elkans, auch des Bankhauses Ulmann, und wie viele Menschen seiner Zeit ist er nicht frei von antijüdischen Ressentiments. Mit den stereotypen Vorstellungen „des Juden“ wächst er in Frankfurt am Main auf, und er legt sie auch im gesetzten Alter nicht ab, wie ein Passus in einem Brief an Christiane Vulpius 1797 zeigt: „Der Jude hat mir, als ein wahrer Jude, abscheulich alte Ketten gebracht …“

Zugleich zeichnet Goethe sein Interesse und seine Aufgeschlossenheit auch in Bezug auf das Judentum aus: Als junger Mann lernt er, dem Wunsch seines Vaters nach umfassender Bildung folgend, Hebräisch lesen und schreiben, wohnt im Frankfurter jüdischen Ghetto Feierlichkeiten bei, er beschäftigt sich mit der Bibel und nutzt ihre Sprache und Sprachbilder für seine Werke. Goethe schätzt die geistig anregenden Gespräche, die er mit kultivierten jüdischen Besuchern hat, und teilt mit einigen von ihnen seine Sammelleidenschaft.

Persönliche, sogar freundschaftliche Kontakte ändern dennoch nichts daran, dass auch der späte Goethe noch Aussagen tätigt, die jüdische Menschen herabwürdigen. Zwar erklärt er 1811 dem jüdischen Bankier Simon von Laemel gegenüber seine vorurteilsbelastete Einstellung der Jugendtage als „Reflex“ auf die ihn „umgebenden christlichen Männer und Frauen“. Doch wird er den „Reflex“ nicht los: Als 1823 das „Judengesetz“ die christlich-jüdische Ehe unter der Bedingung erlaubt, dass die Kinder christlich erzogen werden – das Großherzogtum ist diesbezüglich Vorreiter –, kommentiert Goethe dies mit dem verärgerten Ausspruch: „Wollen wir denn überall im Absurden vorausgehen, alles Fratzenhafte zuerst probieren?“

Seine ambivalente Haltung Juden gegenüber tut der Verehrung, die ihm – der bald zum Genius der deutschen Kultur erklärt wird – insbesondere von jüdischen Menschen entgegengebracht wird, allerdings keinen Abbruch.

Wo sie bisher erhoben werden, sind Schutzgelder und Sonderabgaben weiterhin zu zahlen, wenn sie auch nicht erhöht werden dürfen. In Paragraph 17 wird deutlich gemacht, dass ein Zuzug ins Großherzogtum untersagt ist: „Weder Juden-Familien noch einzelne Juden und Jüdinnen dürfen fortan in das Großherzogtum aufgenommen werden.“

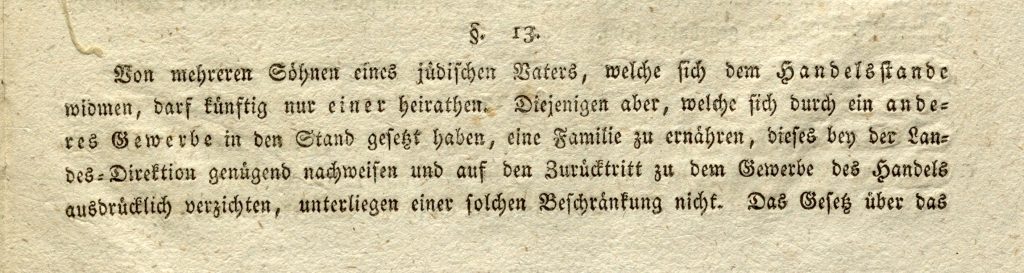

Sollten mehrere Söhne eines jüdischen Vaters das Handelsgewerbe aufnehmen, darf nur noch einer von ihnen heiraten.

Die ansässigen jüdischen Familien müssen Familiennamen annehmen und werden von nun an in „Judenmatrikeln“ vermerkt, welche familiäre Verbindungen, Vermögen, Tätigkeit, Geburts- und Sterbedaten auflisten. Diese Matrikeln werden für die Stadt Weimar noch über das Jahr 1870 – dem Jahr ihrer generellen Abschaffung – weitergeführt.

Juden sind im Weimarer Großherzogtum also weiterhin Bürger zweiter Klasse und müssen ihren Forderungen mittels Petitionen an den Landtag Gehör verschaffen. Sie tun dies im Bewußtsein, dass ihnen Gleichberechtigung zusteht:

„Die bürgerliche Gleichstellung der Juden mit den übrigen Untertanen ist aber nicht allein politisch notwendig, sie ist auch die reinste Forderung des Rechts. Wer in dem Umfange eines Staates sich befindet und zu seinen Bedürfnissen und Lasten in gleichem Maße wie jeder beiträgt, ist Staatsbürger.“

Petition der Juden des Großherzogtums an das Parlament in Weimar, 1. Oktober 1829

Dennoch ist die „Judenordnung“ von 1823 bedeutend, denn der Staat beginnt damit, sich der „Judenfrage“ zu widmen. Die „Judenordnung“ dient als Grundlage für weitere Kämpfe, die durch die Revolution von 1848 den nötigen Schwung erhalten, um 1850 durch das „Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Juden“ eine Verbesserung der Situation jüdischer Menschen im Großherzogtum zu bewirken.

Im Kampf um die Gleichberechtigung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger reformiert sich nicht nur der Staat, sondern auch die jüdische Gemeinde – die massive staatliche Eingriffe in die Art ihrer Religionsausübung akzeptieren muss.

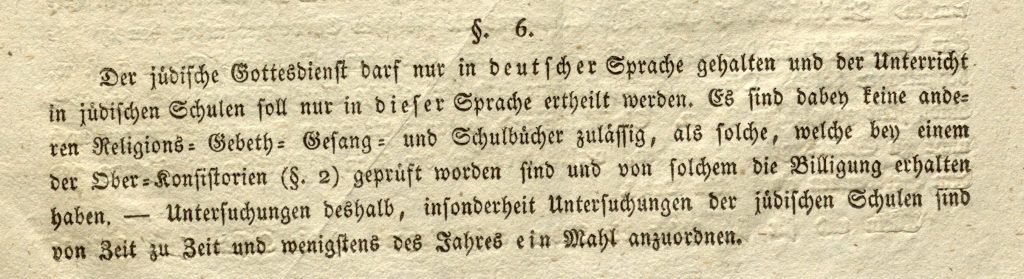

So legt die großherzogliche Judenordnung von 1823 und ein Jahrzehnt später noch einmal die „Gottesdienstordnung“ fest, dass die Gebete nur in deutscher Sprache vorzulesen sind; 1833 werden konkret Schaukeln, Murmeln und der Singsang des Gebetsvortrags verboten. Personen, die nicht zusammenwohnen, wird die Zusammenkunft zu Privatandachten untersagt. Zahlreiche weitere Vorgaben beabsichtigen eine „Verkirchlichung“ der jüdischen Religion, d. h. ihre Anpassung an die christliche Religion und Religionsausübung. Mit dem erklärten Ziel, die christliche und die jüdische Bevölkerung einander anzunähern, wird im Landtag sogar diskutiert, ob durch die Gesetzgebung des Großherzogtums der samstägliche heilige Sabbat auf den christlichen Sonntag verlegt werden kann – eine Hybris, die auch in anderen deutschen Ländern stattfindet und überall im Sande verläuft.

1869 ist die Emanzipation der Juden endlich im „Gesetz, betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung“ verankert, welches für den gesamten Norddeutschen Bund Geltung hat.

Ab dieser Zeit drängen jüdische Menschen verstärkt in akademische Berufe und werden Ärzte und Rechtsanwälte. Andere akademische Berufe wie Hochschullehrer, Staatsanwalt, Richter oder Offizier sowie der gesamte Staatsdienst sind ihnen weiterhin schwer zugänglich. Erst ab Anfang des 20. Jahrhunderts sind Jüdinnen und Juden bürgerlich tatsächlich gleichgestellt.